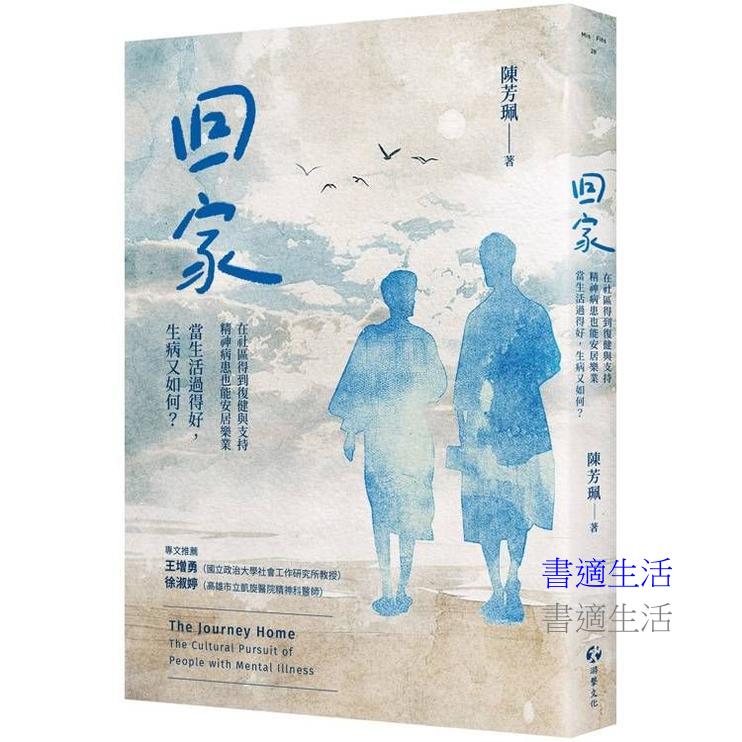

「真正打擊他們的不是這個病,而是生病帶來的其他挫敗,使他們成了『無用之人』」

一個人有了精神疾病,人生就停止了?

在台灣,數以萬計的精神病患,過著猶如在牢籠的日子,他們的家屬也是。

發病之後,他們就被社會隔開,從此步入生病住院、出院回家、發病再住院的循環裡,難以像一般人一樣工作、社交、談戀愛與結婚,彷彿生命再也無其他可能。

事實上,精神病患就像其他疾病患者,只是受到疾病突襲,在此之前,他們曾有和你我一樣的生活,發病之後,對人生也還有多樣的期待。

本書描述的是一群跳脫桎梏、回歸社會生活的精神病患故事。

他們回到家裡,幫忙家中的事業、照顧家人。

他們遇到生命中的另一半,自組家庭。

他們與幾位病友一起住進社區家園,相互支持。

他們努力培養自己的工作能力,成為備受信任的員工。

然而,這條回家的路非常漫長,僅有少數人得以實現。

多數精神病患都只能過著想回家卻回不了家的日子。

也有一些人回到社區之後,繼續過著孤立的生活。

「現行政策至多是製造出病情穩定,卻只能在社區中無所事事的『廢人』。」

本書以學術研究為基礎,探討台灣一群從「康復之家」回到社區生活的住民經歷。

作者從精神病患、家屬以及康復之家工作人員三方的觀點切入,分析成功回歸社會的人,具備了什麼條件?而無法返家的人,又遭遇了哪些阻礙?

在一次次訪談中,作者展開了同理之旅,並在不同生命經驗中,發現共同反響的核心──精神病患盼望重新立足於社會而努力成為「有用的人」;家屬雖然精疲力竭想要放手,卻對未來感到憂慮而陷入無法放心的糾結。

透過探討「回家」這一哩路當中的種種議題,本書全面檢視台灣社區精神復健停滯三十年的問題,並提供可能的做法。

【本書議題】

失去改變的動機 醫院所的全控式機構照顧,會消磨一個人的自我意識與自發動機,使得患者不敢有想望,也盡量避免改變。

家屬為何害怕家人回家?社會經常瀰漫著浪漫的想像:家庭中的照顧者與被照顧者是一體兩面、雙方共生共榮。殊不知更常見的是照顧者與被照顧者之權益與需求的對立與衝突。

能回家就是好事? 家庭關係不但多樣、也相當複雜,若是家庭關係緊張或家人早已疏離,期待住民返家由家庭負擔起照顧責任,無疑是強人所難。

【專文推薦】

王增勇(國立政治大學社會工作研究所教授)

徐淑婷(高雄市立凱旋醫院社區精神科醫師)

【一致推薦】

王婉諭(時代力量黨主席)

李昀(精神障礙

0

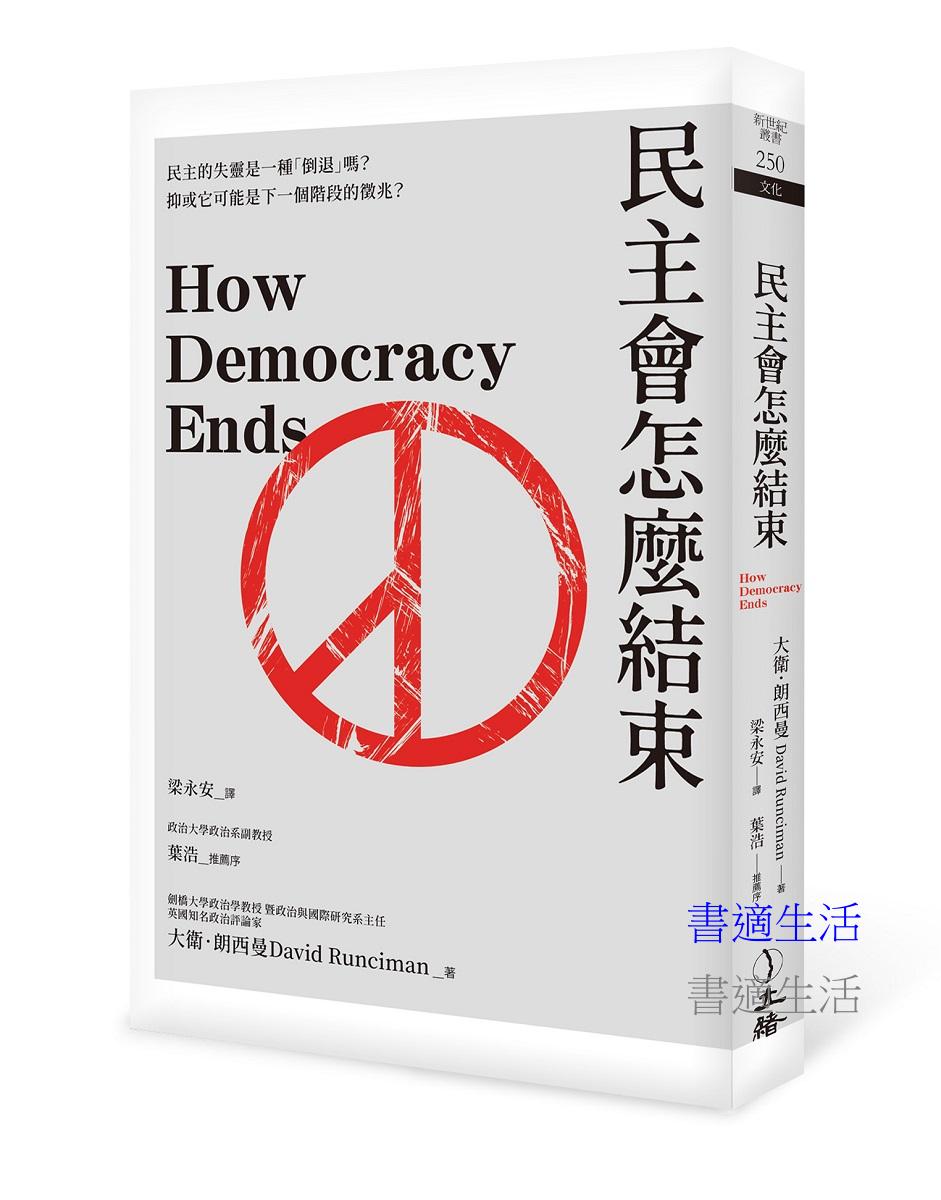

民主會怎麼結束(2023年版)

定價 $350元

優惠價 $270元

VIP價 $263元

山與祂的子民:阿力曼與鸞山森林文化博物館

定價 $450元

優惠價 $338元

VIP價 $324元

Drucker on Totalitarianism and Salvation

定價 $360元

優惠價 $270元

VIP價 $263元

說故事的人,在療傷的路上:十三組在家與國之間往復的真實故事

定價 $380元

優惠價 $285元

VIP價 $266元

不想工作

定價 $380元

優惠價 $285元

VIP價 $277元

誰的「國語」?誰的「普通話」?:從官方政策、教育現場、大眾傳媒到常民口說習慣,看兩岸語音標準化如何為社會規範、身分認同與國族政治服務

定價 $599元

優惠價 $437元

VIP價 $419元

絕望者之歌:一個美國白人家族的悲劇與重生【暢銷經典回歸版】

定價 $420元

優惠價 $300元

VIP價 $294元

服從權威(原著出版50週年紀念版):有多少罪惡,假服從之名而行?

定價 $450元

優惠價 $329元

VIP價 $315元

種族、偏見與歧視

定價 $350元

優惠價 $263元

VIP價 $252元

流離之書:跨界移動紀事

定價 $450元

優惠價 $338元

VIP價 $315元